「産業用太陽光発電の自家消費とは?」

「売電より自家消費の方が収益性は良い?」

このような疑問はありませんか?

産業用太陽光発電には、発電した電力をすべて売る「売電型」と、自社で使用する「自家消費型」の2つの方式があります。

近年、電気料金が高騰していることから「自家消費型」が注目されています。しかし、初期投資や運用管理の負担もあり、導入には入念な準備が必要です。

この記事では、産業用太陽光発電の自家消費型の仕組みや売電型との違い、メリット・デメリットを詳しく解説します。

記事を読めば、自家消費型の太陽光発電が自社に適しているかどうかがわかります。

\見積もり・相談は無料/

お問い合わせはこちら

※本記事における産業用太陽光発電の自家消費は「自社所有モデル」を指します。

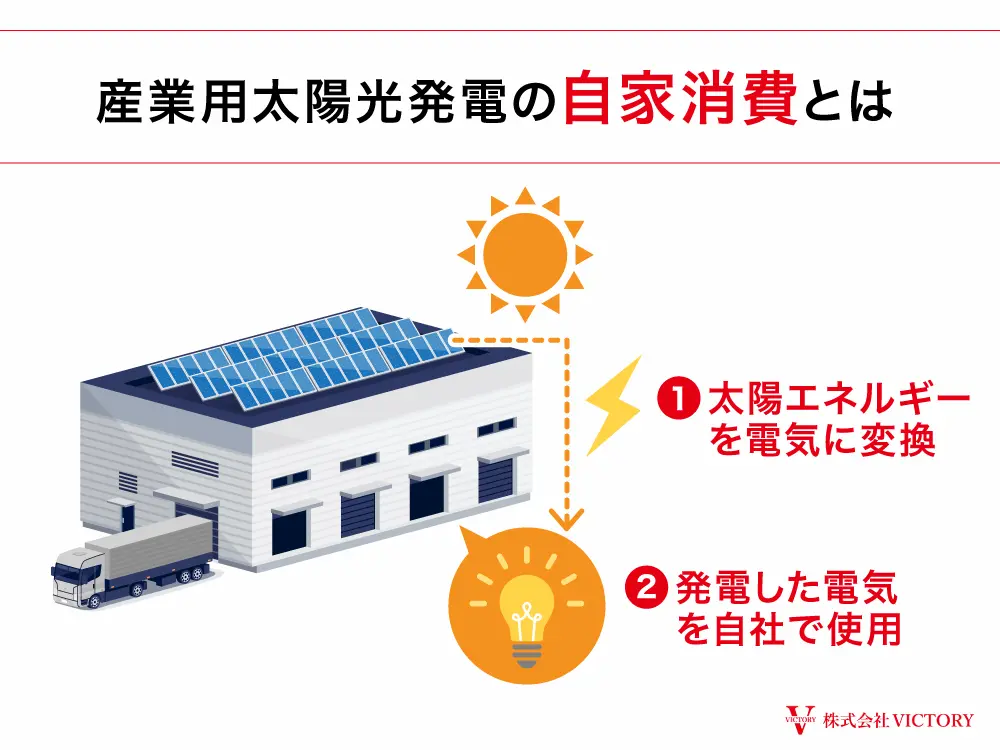

産業用太陽光発電の自家消費とは

産業用太陽光発電の自家消費とは、発電した電力を売電せず、自社で直接使用することを指します。

自社の敷地内にソーラーパネルを設置し、発電した電力を自社の事業活動に活用する仕組みです。

従来の太陽光発電は、発電した電気を電力会社に売る「売電型」が主流でした。

しかし、近年は電気料金の高騰や、環境対策の必要性が高まったことにより、発電した電気を自社で消費する自家消費型が注目されています。

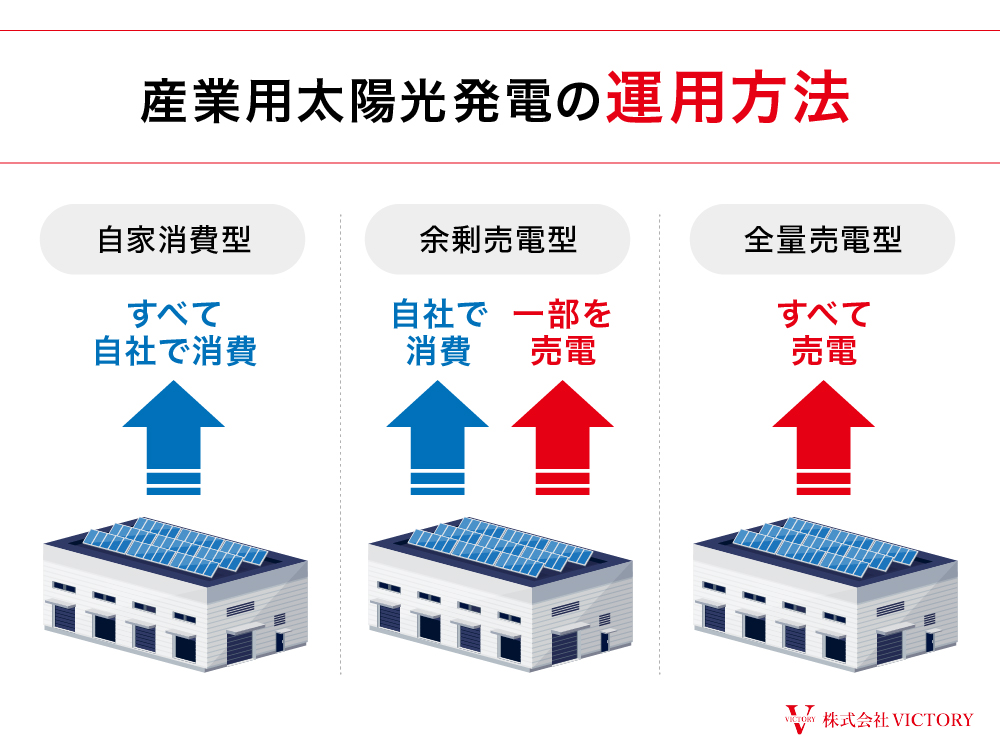

産業用太陽光発電の自家消費型と売電型の違い

産業用太陽光発電には、自家消費型・余剰売電型・全量売電型の3種類があります。

| 自家消費型 | 余剰売電型 | 全量売電型 | |

|---|---|---|---|

| 仕組み | 発電した電気をすべて自社で使用する | 自家消費し、余った電力を売電する | 発電した電気をすべて売電する |

| メリット | ・電気料金を削減できる ・環境対策につながる ・災害・停電時の電源を確保できる |

・電気料金を削減できる ・売電収入を得られる |

・売電収入を得られる |

| デメリット | 夜間や発電不足時の対策が必要になる | FIT認定要件を満たす必要がある | 売電価格が低下傾向にある |

電気料金の高騰やFIT制度の改定により、売電収入を目的とした発電よりも、自社で電力を有効活用する「全量自家消費型」へのシフトが進んでいます。

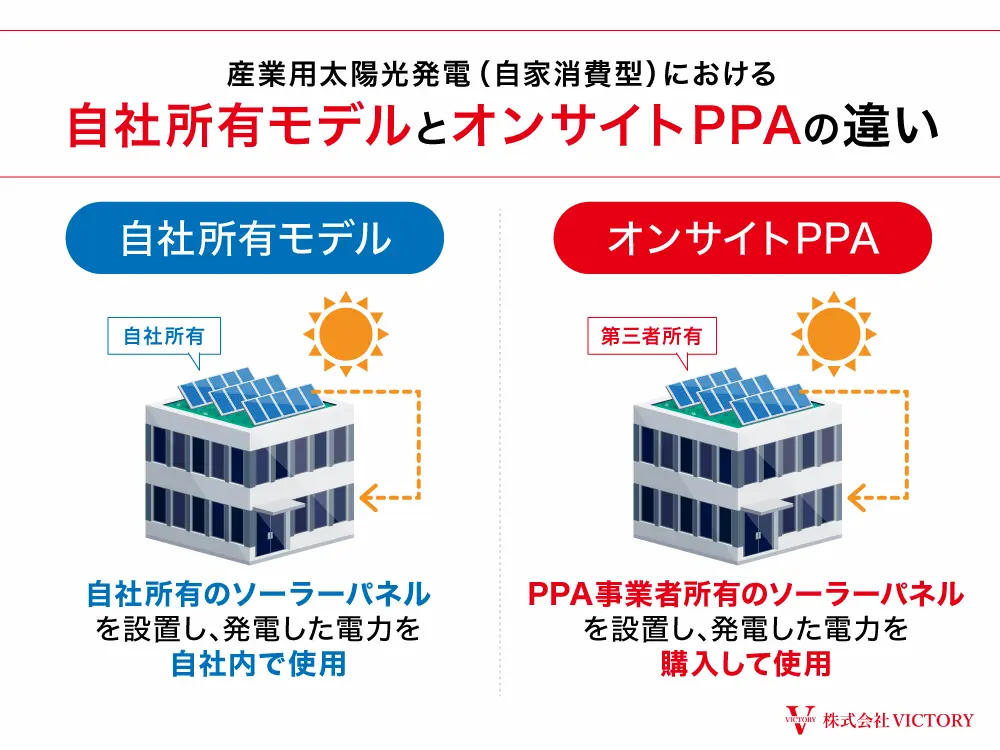

自社所有モデルとオンサイトPPAの違い

自家消費型太陽光発電の導入モデルで現在主流なのは、「自社所有モデル」と「オンサイトPPA」です。

| 自社所有モデル | 企業が自社でソーラーパネルを購入・設置し、 発電した電力を直接使用する方式 |

|---|---|

| オンサイトPPA | PPA事業者が企業の敷地内にソーラーパネルを設置し、 発電した電力を企業が購入する方式 |

自社所有モデルは初期費用がかかりますが、発電した電力を無料で使用でき、長期的な電気代削減につながります。一方、オンサイトPPAは初期費用が不要で、導入時の資金負担を抑えながら電気代削減が可能です。

| 自社所有モデル | オンサイトPPA | |

|---|---|---|

| 初期費用 | 設備の購入・設置費用がかかる | 事業者が設備を所有するため、導入費用は不要 |

| 電気代 | 自家消費分は無料 | PPA事業者から電気を購入 (通常の電気代より安価) |

| 収益性 | 初期費用を回収すれば、 電気代削減メリットが大きい |

契約期間中は電気代が発生し、 トータルコストは高くなりやすい |

| 維持管理 | 自社でメンテナンスが必要 | PPA事業者がメンテナンスを実施 |

長期的なコスト削減を重視するなら「自社所有モデル」がおすすめです。ソーラーパネルの寿命は長く、一度初期費用を回収すれば、その後は継続的に電力コストを抑えられます。

ここからは自社所有モデルに焦点を当て、その導入メリットや注意点について詳しく解説していきます。

自家消費型の産業用太陽光発電が増えている理由

自家消費型の産業用太陽光発電が増えている主な理由は、以下のとおりです。

- 電気料金の高騰

- カーボンニュートラル政策の推進

- 売電価格の低下

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

電気料金の高騰

日本の電気料金は東日本大震災以降上昇を続けており、今後も値上がりが予想されています(※1)。震災後に国内の原子力発電所が相次いで停止し、その代替として火力発電への依存度が高まったためです。

日本は発電用の原油・LNG(液化天然ガス)・石炭などの燃料を海外から輸入しており、燃料価格の変動が電気料金に直接影響を与える状況となっています。

2022年にはロシア・ウクライナ情勢の影響で燃料価格が急騰し、日本の電気料金も大幅に上昇しました。

電気料金の高騰により、企業の電力コスト削減策として自家消費型太陽光発電の導入が急増しています。

(※1 参考)資源エネルギー庁|電気料金の変化

カーボンニュートラル政策の推進

政府のカーボンニュートラル政策により、自家消費型の産業用太陽光発電の導入が加速しています。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的にゼロにすることです。

日本政府は2020年10月に「2050年までにカーボンニュートラルを達成する」と宣言し、企業にも脱炭素経営を求めています(※1)。

とくに日本のCO₂排出量の約40%は電力部門から発生しており、企業の電力使用をクリーンエネルギーに転換することがカーボンニュートラル実現の鍵とされています。

(※1 参考)経済産業省|2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

売電価格の低下

FIT制度の売電価格の低下により、売電収益が減少したため、自家消費型への移行を進める企業が増えています。

FIT(固定価格買取制度)とは、再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定期間にわたり固定価格で買い取る制度です。

FIT制度の売電価格は2012年度の40円/kWhをピークに年々下落しています。

| 年度 | 売電価格 (円/kWh、10kW以上50kW未満) |

|---|---|

| 2012 | 40 |

| 2013 | 36 |

| 2014 | 32 |

| 2015 | 29(4/1~6/30)→27(7/1~) |

| 2016 | 24 |

| 2017 | 21 |

| 2018 | 18 |

| 2019 | 14 |

| 2020 | 13 |

| 2021 | 12 |

| 2022 | 11 |

| 2023 | 10 |

| 2024 | 10 |

| 2025 | 10 |

2023年度には10円/kWhまで低下しており、今後も低下が予想されます。結果として、売電価格に依存しない自家消費型の産業用太陽光発電の優位性がますます高まっていくでしょう。

(※1 参考)資源エネルギー庁|FIT買取価格・期間等

自家消費型の産業用太陽光発電で節約できる電気代をシミュレーション

自家消費型の太陽光発電を導入すると、発電した電気をそのまま利用でき、電力会社からの購入量を削減できます。

どれだけ購入量を削減できるかは、年間の発電量と法人向け電気料金単価からおおまかに計算可能です。

たとえば、法人向け電気料金単価が20円/kWhで、年間の発電量が100,000kWhの場合、

100,000kWh × 20円/kWh = 約200万円

の電気代削減が期待できます。

ただし、実際の削減額は自社の電力使用状況や契約プラン、ピーク時の消費電力なども加味したシミュレーションが必要です。また、初期投資額や運転維持費も考慮し、収益性を判断しなければなりません。

具体的な試算方法については、弊社の独自資料でさらに詳しく解説しています。導入コストや投資回収期間の計算方法などを知りたい方は、ぜひご活用ください。

\電気代削減のシミュレーション方法がわかる/

お問い合わせはこちら

電気代節約だけじゃない!自家消費型の産業用太陽光発電を導入するメリット

電気代の節約だけでなく、自家消費型の産業用太陽光発電には、以下のメリットもあります。

- 企業イメージの向上につながる

- 災害時の非常用電源として活用できる

- 節税対策になる

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

企業イメージの向上につながる

自家消費型の産業用太陽光発電を導入することで、取引先や投資家、消費者から高く評価され、企業価値の向上につながります。

近年は世間全体がSDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)を重視しており、環境に配慮した企業が選ばれる時代です。

金融機関も脱炭素経営を進める企業を評価し、優遇措置や融資制度を拡充しています。

また、大企業や自治体では、環境負荷の少ない企業を優先的に選定する「グリーン調達」が進んでおり、太陽光発電の導入が新たなビジネスチャンスにつながる可能性もあります。

災害時の非常用電源として活用できる

自家消費型の産業用太陽光発電を導入すると、停電時でも電力を確保でき、事業の継続や従業員・地域の安全確保に役立ちます。

近年、日本では地震や台風、豪雨などの自然災害が増加しており、大規模停電のリスクも高まっています。自社で発電できる仕組みがあれば、電力供給が止まっても業務の継続が可能です。

たとえば、以下のようなケースが想定されます。

| 業種・施設 | 非常用電源の活用例 |

|---|---|

| 工場 | 停電時でも最低限の生産ラインを維持できる |

| 商業施設 | レジ・照明を稼働させ、営業を継続できる |

| 医療機関 | 人工呼吸器や医療機器を稼働させ、治療を継続できる |

| オフィス | IT機器や通信環境を維持し、業務の遅延を防げる |

| 自治体・避難所 | 避難者向けに電力を供給し、通信や暖房を確保できる |

また、蓄電池と併用することで、夜間や悪天候時でも安定した電力確保が可能です。

節税対策になる

自家消費型の産業用太陽光発電を導入すると「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」などの税制優遇を活用でき、設備投資の負担を軽減できます。

| 税制優遇制度 | 対象 | 措置内容 |

|---|---|---|

| 中小企業経営強化税制(※1) | 経営力向上計画の認定を受けた企業 | 即時償却または取得価額の10% (資本金3,000万円超1億円以下は7%)の税額控除 |

| 中小企業投資促進税制(※2) | 取得価額160万円以上の機械装置を 導入する中小企業・個人事業主 |

30%特別償却または7%税額控除 (資本金3,000万円以下のみ) |

自治体の補助金と合わせて活用すれば、さらにコストを削減可能です。導入を検討する際は設備メーカーや税理士に相談し、活用できる制度を確認しましょう。

(※1 参考)中小企業庁|中小企業経営強化税制

(※2 参考)中小企業庁|中小企業投資促進税制

自家消費型の産業用太陽光発電を導入する際の課題

自家消費型の産業用太陽光発電の導入には、以下の課題があります。

- 初期投資が必要

- 設置スペースの確保が必要

- 発電量は天候に左右される

- 導入後もメンテナンスや運用管理が必要

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

初期投資が必要

2025年現在、産業用太陽光発電の平均設置費用は15万円/kWです。50kWの設備を導入する場合、約750万円のコストがかかります。

一般的な費用の内訳(50kWの場合)は以下のとおりです。

| 内訳 | 費用例 |

|---|---|

| 太陽光パネル | 300万円 |

| 工事費 | 225万円 |

| パワーコンディショナー・架台 | 225万円 |

| 合計 | 750万円 |

また、50kW以上の設備を導入する場合や高圧電力を利用する場合は、キュービクル(高圧受電設備)の設置が必要となり、150万~200万円の追加費用が発生します。

このように、産業用太陽光発電の導入にはまとまった初期投資が必要です。十分な資金の余裕がなければ導入そのものが難しく、資金調達の手段を含めた入念な準備が求められます。

設置スペースの確保が必要

自家消費型太陽光発電は建物の屋上設置が一般的です。建物の屋根を活用すれば、追加の土地確保が不要で、コストを抑えながら効率的に発電できます。

屋上に太陽光発電を設置する場合、1kWあたり約10㎡のスペースが必要です。50kWのシステムを導入するなら、おおよそ500㎡の屋上面積が必要になります。

導入前に屋上の面積や耐荷重などの条件をしっかり確認し、適切な設置計画を立てましょう。

なお、広いスペースを確保できる場合は地上設置(1kWあたり約15㎡)も選択肢になります。ただし、地上設置の場合は以下の準備が必要になることがあります。

- 土地の整備(造成・舗装など)

- 防犯対策(フェンス設置・監視カメラ導入など)

- 地盤の強化(地盤改良・杭打ち工事など)

屋上設置と地上設置のメリット・デメリットを十分に検討し、建物や敷地の条件に適した方法を選びましょう。

発電量は天候に左右される

太陽光発電は天候の影響を受けやすいため、発電量が日照条件に大きく左右されます。

晴天時は安定した発電が可能ですが、曇天時や雨天時は発電量が大幅に減少します。また、冬季は日照時間が短くなるため、発電量が低下しやすいです。

そのため、事前に発電量をシミュレーションしていても、天候の変動によって実際の発電量に差が出る場合があります。

発電量の変動に対応するには、蓄電池を設置して余剰電力を貯めておく対策が有効です。日中に発電した電力を蓄電し、夜間や天候不良時に使用すれば、安定した電力供給が可能になります。

また、蓄電池を設置することで、停電時には非常用電源として活用できるメリットもあります。

導入後もメンテナンスや運用管理が必要

産業用太陽光発電システムは、安定した発電を維持するために定期的なメンテナンスが必要です。

資源エネルギー庁の調査によると、産業用太陽光発電の年間平均維持費用は1kWあたり約5,000円とされています(※1)。

50kWのシステムを導入した場合、年間約25万円の維持費用が発生する計算です。ただし、あくまで目安であり、設置環境やシステムの規模・状態によって変動する可能性があります。

主な維持費用の内訳は以下のとおりです。

| 内訳 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 清掃費 | 太陽光パネルの汚れを取り除くための清掃作業費(年1~2回) | 基本料金1万円+1枚500~1000円 |

| 機材交換費 | 経年劣化したパワーコンディショナーや太陽光パネルの交換費用 | ・パワーコンディショナー(10~15年交換):30~40万円 ・太陽光パネル(20~30年交換):設置当初の価格に準ずる |

| 雑費(雑草対策・防犯など) | 除草作業や防犯カメラ設置にかかる費用 | 設備内容により変動 |

| 保険料 | 火災・動産総合保険など | 初期費用の3~5% |

導入を検討する際は初期費用だけでなく、運用・維持費用も考慮に入れて計画を立てることが大切です。

(※1 参考)資源エネルギー庁|太陽光発電について

まとめ

電気料金の高騰や環境対策を背景に、自家消費型の産業用太陽光発電が注目を集めています。

とくに電力使用量の多い企業や工場では、大幅なコスト削減効果が期待できます。環境への配慮を示すことで、企業イメージの向上につながることも大きなメリットです。

一方で、初期投資の負担や設置スペースの確保、定期的なメンテナンスなど、事前に検討が必要な課題も多いです。

導入を検討する際には、信頼できる専門業者と相談しながら慎重に計画を進めましょう。

株式会社VICTORYでは、パネル設置から電気工事、キュービクルの改造、耐圧試験・使用前自己確認等の申請関連までワンストップで対応しております。産業用太陽光発電にご興味がある場合は、お気軽にご相談ください。

\見積もり・相談は無料/

お問い合わせはこちら